type

Post

status

Published

date

Aug 5, 2024

slug

summary

tags

文字

思考

category

我的哲学

icon

password

性别的权力(一)

“第九,自由主义女性向权力的分工挑战,但并未向权力的性别概念挑战;客观上维护了既存的权力机制。” 《女性主义》——李银河

“权力的性别概念”我是这么理解的:

我们如今的权力,都是父性的,即都是男性所塑造出来的一种权力,它会令权力的拥有者获得相同的体验,从而渐渐让其变得更加”男性“。“男性”。用中文的流行词语描述就是:爹味。爹味不是男性特有的特质,而是一件由男性制造出来的分身,它代表着一种男性的标准,男性的完美希望,它会让权力中的所有人(包括女性)变得更像男性。我们不乏看见董小姐等作风做派,被许多人称作是“爹味女性”。不论是资本生产的压迫性、官僚主义的虚荣心,都是带有不少男性色彩的

女性在权力下可以做什么,和男人生理机能上的差异所导致的行为差异以及思维差异是必须要注意到的,如果不去将权力重新改革,将既有的、父权的权利形式进行改革,那么登上领导者地位的女性同样会变成“披着女性皮囊的男人”。

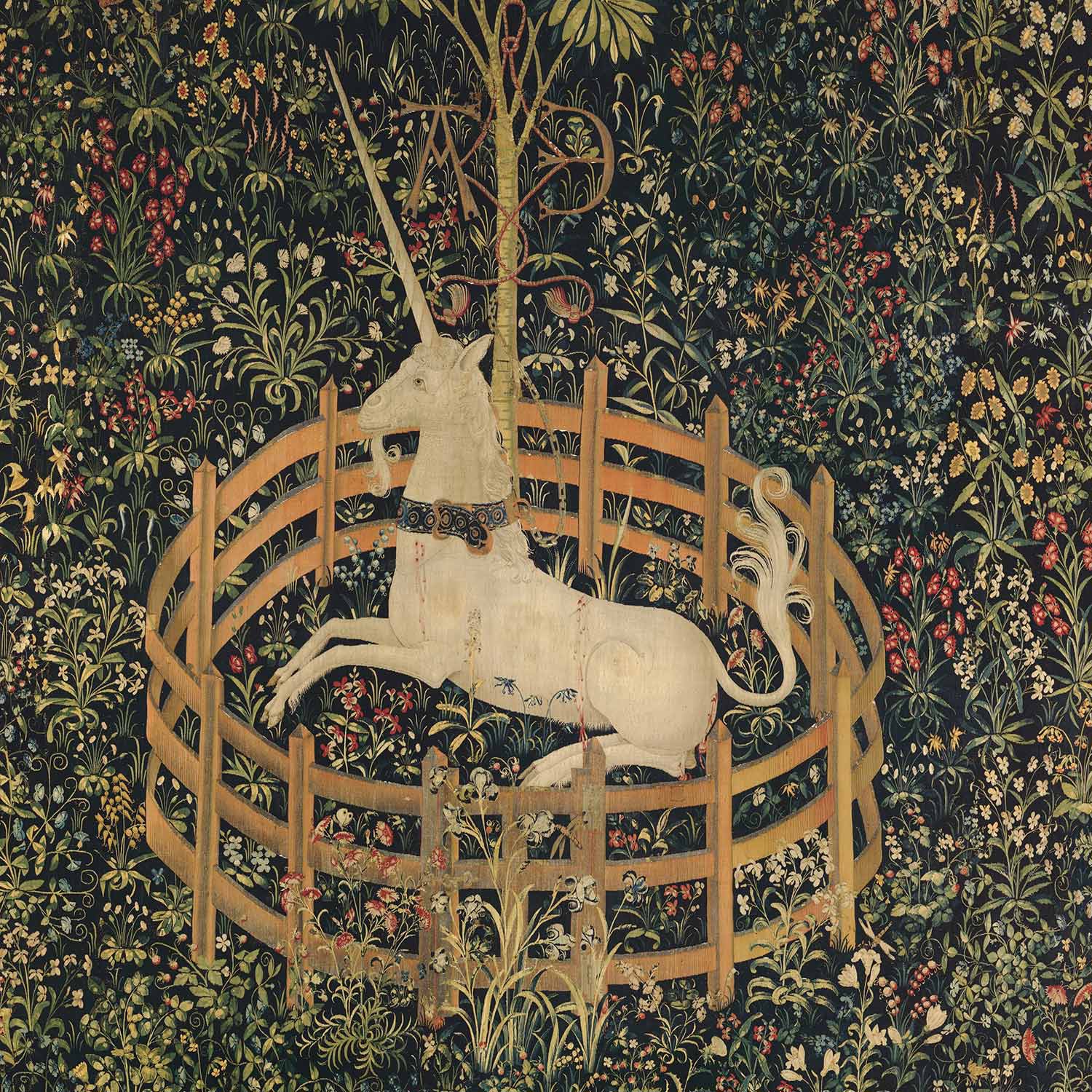

我们无法想象女性的权力是什么样子的,因为我们不能想象出不曾存在于这个世界上的东西,要把女性的权力从枷锁中一点一点解放出来,就必须经历男性的弱化。我的体感,身边的女性普遍要比男性更加有能力,不论是智力或是改变自己生活的魄力,都在渐渐地超越男性。

也就是穆勒在1869年出版的《女性的屈从地位》中提到的:女性没有理由被排除在领导职位之外,并提出只有在女性有了选择自由之后,才能知道她们的“自然能力”是什么样的。

但我并不支持以建立法律法规对女性进行优待作为女性运动的终点,它可以作为争取权力的手段,但不能一蹴而就地解决女性问题。因为这一权力依旧是父权的,是男性的,女性并没有真正的重新构造这一权力形象,它不过是男性假惺惺的恩赐。真正理想的社会是”能者居其位“。不论男女。倘若我们为了平衡性别而对各个岗位设定硬性的性别比例,只会让真正有能力的女性的劳动被抹杀。

美国的一项研究指出,对1961年设立的“少数人种优待政策”最为不满的人群即为少数人群本身,因为它实际上否定了少数人群的自己努力,真正有能力的少数人群依旧会被带着“被优待”的眼镜所看待。而在一些科技公司中,为了增加多元化,公司会优先邀请“LGBTQ"人群进入公司。原本的员工会对这一类新进的员工说出:我当时可是花了很大力气才进来,现在你们吃个激素,切块肉就能进来了。放在国内,那就是产护假期的不平衡,导致男女在职场上受到的待遇不同。女性由于需要哺乳,所需要的时间自然比男性更多,这看似是天经地义的,但会让责任的天平向女性倾斜,让女性在家庭中承担更多责任,从而在社会中失去了一部分话语权。我们或许可以将男性的假期延长至和女性一样,我相信这种歧视将会得到大大缓解。

我们必须正视男女之间的个体差异,政策的优待并不是一劳永逸的方案,如果不能让教育资源平等地”歧视““歧视”大部分人(教育资源的垄断是并不是单纯的两性、种族议题,更像是阶级议题),每个人就不能有同样的机会去投入社会之中。当然,这并不是我们能够左右的事情,这更像是黑格尔所说的“历史的必然性”,我们除了见证意识形态的演化之外别无他法,而我也很乐意见到一个特权被优化的社会,一个能够令更多人类从家庭责任、社会责任中减载的社会,一个能够令更多人获得自我实现价值的机会。

性别的权力(二)

有关两性议题我觉得还有继续讨论的空间,同时对《家的减载》的第二章“小家子气的大家长”们也有相应的促进效果。因此我在这里继续简单表达一下自己的想法。

我们在讨论权力的性别的时候,可以将这一个短语的定语和主语互换,变成性别的权力。前者当中的人类个体是作为客体存在的,着重于我们作为社会动物是如何被现有的权力所改造和教化的。后者则是人类个体作为主体,着重于作为自然上有差异的男人与女人是如何把这一权力塑造起来的。

自然,我们不会从水下第一个生命开始溯源性别的权力是如何形成的,那是人类历史学的范畴。在现代,“权力”英文被叫做power、strength,这些词都是直接与身体机能——睾酮的多少——所挂钩的。这就像是告诉人们,力量就是权力的唯一表现形式。固然,这种情况并不能很好地概括中国古代的社会情况,因为中国古代所用的是“权”并非是“权力”,但在近代承接这一概念的时候我们不自觉地将“力”添加在“权”的后面,某种程度上我们也承认,力量的大小就等同于权力的大小。至于为什么西方和东方没有新造一个词来阐述“权”这一概念,我相信,这完全是一件不可能的事情。在近代,男子的教育率要远高于女性,他们垄断了社会上的话语权、学术上的话语权、政治上的话语权。构造“权力”一词的时候,我相信他们并不是以巩固“男性”的权力为目的,因而将其与力量联系在一起,而是潜意识中就沿用了这一说法。因为在当下的文化环境中,男性的意识内是完全没有考虑过女性的想法的。借用马克思女性主义的一句话就是:或许在马克思的眼里,全体劳动人民是男性的劳动人民而非女性的劳动人民。

我无意去揣测当时的男性的心思究竟如何,倘若将我放在当时的环境下,我大概也不会觉得有任何问题。在一个以男性为主体的社会中,哪怕出现了女性的主体,大多数人为了保证三观的稳固也会想进方法诋毁一个有能力的女性,或是将她塑造成男性的附庸(靠男人才能上位的)。男性的力量在以男性为认知主体的环境中是取巧的,用了“权力”一词仿佛就是意味着手腕越强硬就有越厉害的统治力。正是这样一个以男性为认知主体的社会,让本来的女性也失去了本该自然拥有的认知力。她们更乐于去理解男性是如何想的,而不是了解女性自身是如何感悟的。碰上男生出轨,大家会说“男人是这样的”,男性也无需辩解,“对,我就这样,我们玩玩而已”。

福柯指出,现代知识是用一套正规标准来规训个人和群体,促使我们监视,以符合这些标准。在当下这一社会,话语权就意味着权力的解释权,这几乎和权力的垄断无异。男性作家、导演、新闻工作者等等在公共领域掌握话语权的大多是男性,他们所产出的作品也大多是站在男性角度的。日本的性商品文化就能看出男性眼中的女性是什么处境。纵使出台了许多保护女性演员的法案,业界中的女性地位也越来越高。但终归是供男性消费的,是为了让男性感到心理上的满足的。因此女性的高层的确能够有重塑“话语权”的潜力,但前提她得知道自己不是孤独的,她无需按照既有的权力形式来巩固自己的地位。社会中还有许多有能力的女性在和她一同抗争。

我很喜欢一句话:“男性没有了阴茎就再也不是男性,而阴茎没有了男性仍然是阴茎”。与其说这个社会是父权的社会,我想倒不如说是“阴茎崇拜”的社会,女性能够对居高位的男性通过出卖自己的身体来获取社会资源,本质上也是一种以性器官为主的社会活动。

在互联网上,碎片化的信息让越来越多的新女性主义者抬头。如果说传统的女性主义是重理论,重联系,试图将父权中的两性关系抽丝剥茧地整理出来。那么新女性主义则是:非常务实,不善理论,几乎是非意识形态的、仅仅是就事论事,没有系统性的规划前景、只讲个人快乐,不讲群体利益;只讲妥协合作,不讲斗争;只讲实际,不讲理论。这样的女性主义是无法真正地构造起女性的“主体”,只会让女性在“私”的空间夺取那微不足道的权益。真正拥有的强大的个人能力的女性是无法在这种女性主义下持久存在的。这种对抗只能是对“男权”的改造,而不是新权力的建立。

“那种全身心地依靠男人、养育孩子、充当家庭女性的角色,曾经并且仍然是许多女性获得权力、地位以及身份的源泉,是她们实现自己的目标、自我价值并获得经济保障的源泉——尽管这种角色早已不再是那么安全了”。许多女性甚至夸大了两性之间的冲突,认为男性只需活着就能源源不断地获得社会资源。她们忽略了现代工作伦理的发达性,资本主义让所有人都有机会展现自己的能力,女性也有办法找到自己相合的职业。男女性的身份差别已经不再是那么宏大了。我可以断言:当下社会,一切婚恋市场上要求男方超出常理的待遇的行为都不能称得上是“女权主义者”她们充其量不过是投机主义,和男性一样将对方当作是资本的获取手段之一,唯一不同的仅仅是性别调转过来罢了。当女性公开地为自己的饥饿和贫穷向对方提出要求时,人类拥有的独立性和主动能力便被压抑下去了。把这一情景交换那就是要求男性上交工资,让其每个获取一定量的“零花钱”而非自己支配。但同时这类女性也要求男性在社会上进步,以获得更多的资源供她们使用。当一个人没有独立的经济能力,就无从谈论起“独立性”和“主动能力”也就无法构造出一个真正平等,能够客观认清两性之间彼此差异的社会,无论男性抑或是女性都将会是这种充满偏见的畸形的权力社会中受到压迫。

我也不怕被他人评价说:归根结底还是在帮男人说话。事实上,普通男性已经弱化到了一定的地步,人类历史上从未像现在一样能够有机会构造起一个崭新的社会。美国注册研究生中,女性的比例已经超越了男性。而在中国,无论是本科、研究生抑或是博士也具有相当的人数。Femboy、ts的出现也让越来越多人能够靠近女性的角度去观测这一个社会。目前来说我认同“父权”这一名词的意义,可我更希望我们的社会能够弱化性别这一阶级,男性女性在社会中再不重要,权力即权力本身,而非男性或女性的权力。

- 作者:dororo有几何

- 链接:https://dororodoujo.com/article/29a59291-240f-4704-bec6-177e8c7448b8

- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。

.jpg?table=block&id=716d9b31-3f25-4834-afe6-5af102805eed&t=716d9b31-3f25-4834-afe6-5af102805eed&width=1080&cache=v2)