type

Post

status

Published

date

Nov 2, 2024

slug

summary

tags

家的减载

文字

category

我的哲学

icon

password

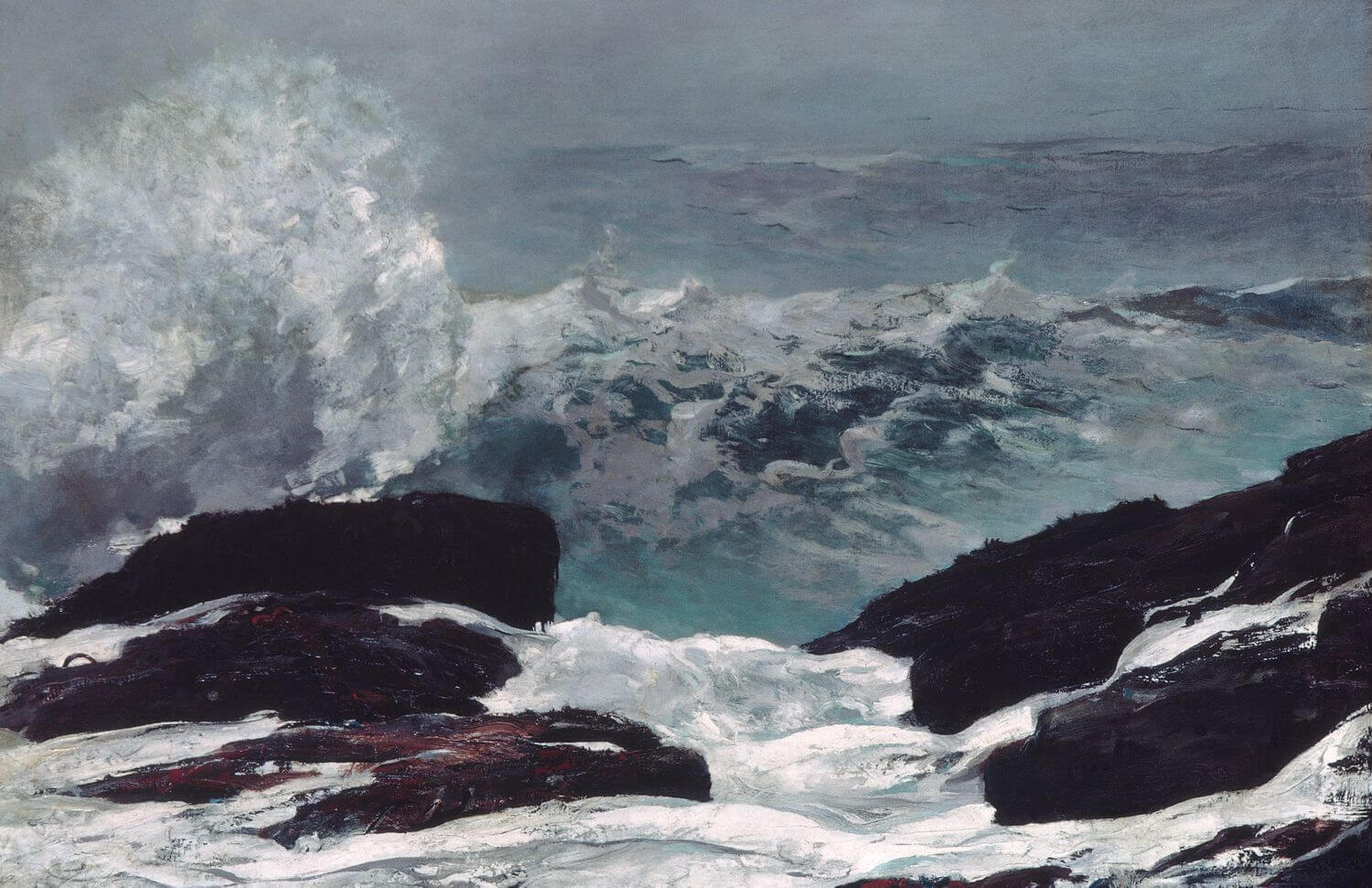

拉斯维加斯的婚姻制度可谓是对现代恋爱观——自由——的最佳表达,两个人只需护照,无需户口本无需婚检证明,二人到场就能拿到具有法律效益的证书。这浪漫极了,给世界上许多打得火热的情侣一个冲动的机会,不用经过繁琐程序的冷却,一爱上便能私定终身。但大家都说爱情是盲目的,所以需要神圣的规矩来点醒对方。西方社会结婚是要在教堂举行,在神的面前许下伟大的诺言。Old says: 各怀鬼胎,谁也不知道这个誓言对对方有没有约束力,需要有外部社会的法律约束。正因如此,拉斯维加斯的制度是“特例”、是没办法普遍铺开的。在各个影视作品里面,在拉斯维加斯结婚的情节大多是“意外”的产物,是主人公不想要的。《宿醉》里面的牙医就是在醉酒后跟一位当地的脱衣舞娘结婚,第二天酒醒想到自己的未婚妻懊悔不已。

情侣结婚的理由是什么?在上帝、父母面前佐证自己的爱情?不信这种鬼话的人应该是大多数。用法律来将大家捆绑在一起?如果二人相爱又有什么必要用外力限制呢?我想情侣们在这里搞错了一件事情,婚姻=爱情这个等式并不成立。往大了说,这个等式实际上是社会自欺欺人的谎言。

(一)“要想想家庭能为社会做些什么,而不是社会能为家庭做些什么”

澳大利亚关系协会进行的纵向研究一致报告说,爱情是人们结婚的首要原因之一(其他因素包括陪伴和想要表示终生的承诺)。2008 年,91% 的受访者表示这是他们结婚的原因。婚姻在这些有情人的眼中是“对伴侣的终极承诺”。这世间没有什么比两个陌生人逐渐建立起不可分割的联系更浪漫的事情了。看着他们因擦肩而结下缘分,因吵架而疏离,又因对方的缠绵的难舍难分,最终在毫不相关的两个世界中留下永恒的链接。这世间最伟大的结合莫过如此。更为重要的是,这一浪漫的关系平等地欢迎这世间任何一个人,任何人都有机会拥抱。可婚姻被当作满足人类情感需求的私人事务不过300年而已,当中更是度过了漫长的争议时期。人类在这一情感上的摸索还没有到头,千百年前发生的事情,至今也一样以不同的方式呈现在我们身边。冯友兰先生曾说:儒家论夫妇关系时,但言夫妻有别,未言夫妻有爱。《礼记》当中记载:嫁女之家三夜不熄烛,取妇之家三日不举乐。甚至还有一些悲壮的情感在其中。现代经过自由主义熏陶的爱情也并非完美,许多时候谈起伴侣,伴随着的都是无奈、叹气、悲伤,两人共生变成两人互斗。

社会的正常运行离不开人类的分工合作,分工合作需要一定的人口支撑,不然分工合作就会失能,社会就会失序。为了社会稳定运转,需要找到一个大众所能接受的行事规范,因此需要指定法律的人士。光有规矩还不够,还得有保证规矩运行的人员,所以有警备人员的培训。为行事规范提供合理性的教师也就应运而生……诸如此类的例证能举出无数个。同一文化背景下生活的人类受到共同文化、相似生活背景的熏陶,对彼此产生了信赖,自然而然地发展出了分工合作的机制。很可惜,人类终究会死,现有的文化也因外部社会的毁灭而失去孕育的土壤,需要源源不断提供新的人口投入到社会之中,保证社会的正常运转以及维持文明的连续性。社会对人类的新陈代谢要经过人类代际的差序来进行。即,老的消亡了,要留下年轻的一代继续承担社会责任。人类就这么被社会逼迫担负起生育的责任了。

年轻人继承、接替社会资源和社会职能也是需要一段时间的,除了生理上的成年,亦需要社会上的成年。小孩要经过一段时间的教化,大致明白社会规律,学习投入劳动必须的技能,摸索与人交往的法则,才能融入社会。年轻一辈从出生到进入社会这段时间缺少承担起相应的社会职责的能力,那么社会就需要一个相应的储蓄机构,用以保留预备的劳动力。作为生育最小单位的一男一女就自然而然被联合起来作为新的社会机构为新生儿的培养作准备——这也正是婚姻制度形成的原因之一。经济上的储蓄所指的是延迟消费,那么劳动力的储蓄则是延迟劳动。一个孩子五六岁就有足够的体力上山背柴、放羊从事一些简单的农活,或是学习编程思想、组装工具。但那只是技巧,并没有足够的知识进入社会。这种培育纵使能从事简单的工作,但却是不符合社会需求的。因此哪怕有能力进行生产,社会也不容许,需要进入学校学习相应的社会知识作为进入社会的准备。劳动力的储蓄便是发生在这种环境之下。

在储蓄的过程中,延迟劳动的不光是年轻一辈的劳动,家长的劳动也被延迟了。一个一家三口的家庭,婴孩需要吮吸母亲的乳汁,丈夫需要照顾虚弱的妻子,那么丈夫和妻子的社会劳动就被迫延迟了,经济来源也受到了中断。而当一家三口中的夫妻延迟劳动的时长不足时,就只能扩大延迟劳动的圈子,譬如请爷爷奶奶辈来帮忙照顾小孩,或是用钱从外部购买育婴服务,以代替延迟劳动。出于管理成本考量或出于人文主义关怀的情感纽带,总而言之,婚姻制度在为社会延续方面是目前最优的解决方案。

有部分社会学者称:“婚姻是为孩子确定父母的手段”。这一论述指出社会试图利用婚姻将孩子与父母联系在一起,以此来赋予夫妻抚养的义务。这里的“父母”不是生物意义上具有血缘关系的父母,而是“父母权威”(parental authorities)的“父母”。目前来说,政府还没有像赫胥黎在《美丽新世界》中描绘的那样具有足够的能力担当全体孩童的“父母”,只能将这一责任转嫁到具有合法婚姻关系的稳定的“父母”身上,这就不可避免地多出从家庭到社会的环节。后代被留在家庭的时期,父母就要承担起教育、抚养的义务,为它日后进入社会提供必要的信息。

婚姻是法定的民事行为,因此是具有政治规范的一项行为,而政治规范又离不开社会责任。孩子与父母的关系有血缘作纽带,因此确认一个孩子的父母是相当简单的。上面所说“婚姻是为孩子确定父母的手段”,可以更加精确地对它进行一个补充:孩子生物上父母的稳定性需要由社会来维持。这也是“公共家长”——社会——对“私人家长”的需求。社会的共识需要身处社会活动的父母来传播。费孝通曾说:“在一个抚育是父母的责任的社会中,父母就得代表社会来征服孩子不合于社会的本姓,因之生物和社会的冲突一化而为施教者和被教者之间的冲突,再化而为亲子间的冲突。”许多时候,孩子探索社会的禁忌是通过负反馈完成的,好比在商店孩子因为想要一个玩具但父母不允许,ta只好偷偷带回家中,或是偷家里的钱,偷盗的行为被发现后便会被店家或是父母批评、惩罚,社会的边界才较为明朗。这种心理即便是我们成年后进入一个崭新的地方也难免会有无所适从的感觉,正是因为我们明白了禁忌为何物。

要构建一个共识便需要有一个稳定的家庭关系。社会通过法律制度提高了离婚的成本,巩固了家庭的稳定。试想,倘若出轨、私通并不违反婚姻的戒律,而且结婚、离婚的门槛降得极低,那么家庭成员的组成便不是一个稳定的存在。父亲和母亲交媾生出了孩子,但父母同时又与别的陌生人交媾,离婚结婚变得轻而易举,父母的角色与教导便逐渐淡化了。这不免会对孩子对自身的存在产生怀疑。即它们无法确定一个准确的“老师”,家庭成员的组成的不断变化阻碍了孩子认识社会进程的进度。育儿专家也不断强调,家庭安稳对孩子身心健康发展的重要性。只有在稳定的家庭环境中,父母才有机会构造出一个稳定的共识,孩子才能按照这一共识去学习如何进行社会活动。我们可以把视野再延伸些,触碰到边缘的家庭结构。孩子的父母不一定非得是生物上的父母,但也不一定交给社会机构所抚养。亲属关系是可以通过后天稳定的日常生活所培养的。“生母不及养母亲”便是这个道理。血缘关系对后代的联系是重要的,但也是完全可替代的。

澳大利亚在1975制定的《家庭法(Family Law Act)》也明确指出抚养权必须根据“符合儿童最佳利益”的原则做出。并推出一个可反驳的推定,即父母责任应由父亲和母亲平等分担。这一规定确保了孩童在遭遇父母离婚后还能拥有一个相对稳定的社会环境。并且,直到1839年的《婴儿监护权法(Infant Custody Act)》才允许衡平法庭(Court of Chancery)将16岁以下的孩童的抚养权判给女性。

澳大利亚的法律形态与英国普通法息息相关。在此之前的很长一段时间,离婚是一项几乎不可能的事项。1670至1857年的英国,仅有325人成功离婚,其中由女性发起的离婚请求仅有四人。当时的女性被法律对男女性双方的“双重标准”所困扰。英国法律规定,女性要成功离婚,要确保男性除了通奸的行为之外,还要有乱伦、重婚、虐待等等行径才能提出离婚要求,但成功与否还需要教会法院的判决。而男性离婚,只需确保女性通奸的事实成立即可。1878年,英国议会通过了《婚姻诉讼法》。该法案设立了一个民事法院,有权在教会法院不参与的情况下批准离婚。《婚姻诉讼法》还允许被丈夫殴打的妇女从当地地方法官那里获得分居令。女性提出离婚的难度才逐渐下降。到现在,分居的时长作为能否离婚的标准也被保留了下来。我们看到香港影视剧中有许多离婚的夫妻说着要“搬出去住”,其实不光是情感上的考量,更是法律上的要求。相反,离婚的高门槛也成了佐证爱情的工具。“你愿意和我承担起这么高风险的事情吗?你不和我结婚就是不爱我。”

离婚成本比结婚门槛是要高不少的,这保障了已婚伴侣的生活,却无形间为准备结婚的情侣增添忧虑。社会所构建的完美婚姻形象是“相濡以沫,白头偕老”。然而,要想完全认识一个人是不可能的,哪怕彼此是灵魂伴侣,天天生活在一起也总会有意见相左的时候。所以有不少情侣会更倾向寻找身边的人作伴,出于同一工作场景、同一文化背景、同一大学、同一出生地……在这些具有相同点的环境中,人们具有相似的行事规范,同时之间能借用外部因素对彼此产生新的联系。我们不妨称这些社会环境是“伦理传播媒介”。文化的地域性无需过多介绍,上一章所阐述的“高级共享文化”揭示了高度工业化下的社会需要构建出一个被大多数人所接受的新文化,覆盖掉原本具有地域性的排外的道德伦理,将传统的具有地域性的文化民族(ethic group)变为新的具有政治属性(以国境为边界)的民族(nation)。为了打破这一局域性,社会的共识需要借助上述的固定环境来传播,形成一种由上到下的“结构性渗透”。

在现实中,让爷爷奶奶、外公外婆一辈来帮忙带孩子也是十分普遍的事情(在这里,我以“爷爷奶奶”作例)。家庭中的人际环节便多了一环。孩子不光要听父母的指导,更要听从爷爷奶奶的教导。在这里,文化传播的差序便成为家庭不和谐的导火索了。 农村生育的时间较早,大约20至22岁便会育下孩子(我们暂且不论“计划生育”在这个过程中起到的作用)。而都市人的生育年龄要稍晚于农村,大约24-26岁左右。那么在生活环境上便产生了一个44-48岁的代际差异。这种代际差异放在高速发展的中国来说是庞大的。四十年前的中国和现在相比可谓是日新月异,人们观念的转变也成了家庭中隐藏的矛盾。就我家里而言,我母亲23岁生下我的姐姐,我的姐姐在32岁才生下第一个孩子。当中差了55年,生活环境的差异超过半个世纪的跨度。育儿的方法也逐渐从“粗养”转变为“精养”。因此在早期,我的姐姐总会跟我的母亲在育儿理念产生争执,在小孩零到六个月期间,她们每日都要争吵要不要加盐分给孩子吃。另外,孩子的饮食结构搭配也达不到共识。我们常常能看见网络上将“爱吃米饭”的小孩称作“奶奶的乖孙子”,好像米饭就是长高的最主要的原因,忽略了中国人的蛋白质摄入量的增加。这种家庭中的争吵便会导致“婆媳关系”的恶化,爸爸以及爷爷也要担负起调和者的角色,否则婚姻关系的和谐就得不到保障。社会的“结构性渗透”在这时也受到不同社会背景的观念的拉扯。

政府作为外部社会的代表,它的任务之一就是根据外部社会的状态调整社会更替的节奏。工业革命初期由于生产的扩大,社会更替的节奏就被大大缩短了,大量童工被迫进入到工厂之中,直到快速扩张的时期过去才正式确立禁用童工。现在的非洲,仍有大量童军被卷入战争之中。现代社会在经济周期下行的过程中,当应届生的能创造的经济效益(包括政府发下的补贴)无法覆盖用人成本,企业被迫缩招、裁员。社会所能提供的职位不足,政府一般会联合高校通过延长研究生学制、扩招研究生、来延长社会继替的过程。

罗马尼亚的出生人口从1950年代以来快速下降,在1966年达到最低值。当时的领导人认为罗马尼亚出生人数减少主要是由于,1957年颁布的合法堕胎法案。为了应对人口急剧下降,罗马尼亚共产党决定要将罗马尼亚居民人口从当时的2300万增加到3000万。在1966年10月,尼古拉·齐奥塞斯库授权通过了770法令。所有的女性都被迫被妇科医生每月检查身体,任何被检查出的怀孕都将被跟踪直到分娩。政策实施一年后,罗马尼亚的婴儿出生率翻了几乎一倍。但由于妇产医院的设备以及医生并没有即使补充,婴儿的死亡率也几乎翻了一番,其中还有大量婴儿被遗弃。尽管后来决定“出生未满一个月”的婴儿不给予出生证,以降低婴儿死亡率,民间对政府近乎“滥杀无辜”的行为依旧群情汹涌。“月经警察”则是一个极端的例子,它以极端的方式展示了社会对社会继替的调控,罗马尼亚政府凭借自己的国家力量将“倡导生育”这一社会共识暴力地融入婚姻关系之中。这种“管生不管养”的现象体现了私人婚姻和公共社会在生育方面合作关系的重要性。

在我出生后一段时间,我妈妈说过在怀着我的时候村里计生办的人上门了。因为我是二胎,说要给我妈妈去做节育,直到最后是我奶奶刷了人情卡,说生了我之后就不生了,并保证后面交罚款才罢休。也就是说我是一个侥幸活下来的幸运儿。上述两种情况中,社会和私人空间的界限变得模糊,甚至是像单透膜一样,只能由国家渗透进家庭,而家庭并没有拒绝的余地。个人情感的因素在这一情况下被消解,生育变成了一个是否“正确”的行为,少生优生乃至不生的家庭被加以鼓励,多生的家庭则被当作是错误的。社会力量不足以承担生育的成本,只能通过牺牲私人空间的隐私感以换取调控的力度。在社会安稳进行的情况下,政府给予公民婚姻的自主性依旧很足,可不论如何扩大,总有社会的教化。有部分自由主义学者对婚姻被社会渗透的行径不满,因而产生了反对的言论。

例如,玛莎·芬曼 (Martha Fineman) 一直认为,国家不应该支持通过婚姻定义的家庭单位以及为其附上特权。芬曼认为,婚姻已经成为一个基本上无关紧要的制度,其主要和重要的功能和目标正慢慢转移到社会的其它地方。她认为,国家应该放弃将民事婚姻作为一种制度,转而支持确保人类需求得到人道和公正满足的关系。废除婚姻将严肃对待性别平等,让个人自己为协议的内容讨价还价。此外,为了保持一种更加个人主义的婚姻观,家庭法律事务办公室鼓励当事人在财务安排、赡养费支付和监护安排方面达成自己的协议,只有在当事人自己无法达成协议或达成的协议被认为是不公正或不公平的情况下,才给予法院在这些领域的权力。我们可以将其类比做旧时的工厂大院,同居、饮食、教育、工作、住房等婚姻必须的环境都可以转而由外部社会供给。

生孩子是一件“损己利人”的事情,养育一个孩子的成本以及所承受的责任心若不是有足够的情绪动力是无论如何也无法迈过那一关,因此不愿生育的夫妻当然是有的,哪怕是在非洲部落也有避孕、堕胎的现象,全球范围有关“堕胎”的讨论至今都还未达成共识。

当中还有一项新型的婚姻形式,即同性婚姻。在全球,认可同性婚姻的国家以及地区仅有不到五十个。其中争议最大的问题依旧在于社会继替的责任无法承担。在美国普林斯顿大学针对美国婚姻的变迁也提到:“在其众多功能中,婚姻是一种帮助父母做出长期投资孩子的承诺的法律及社会制度”。但我想为同性婚姻在这问题上作辩解,将同性婚姻与低生育率的原因划等号依旧在大众思维占有一席之地。在他们眼里,同性婚姻会抢占异性婚姻的空间,一个同性婚姻会挤兑两个正常婚姻(因为同性婚姻的两个人原本可以与异性组建家庭)。实际上,就算同性之间不允许结婚,也不会导致婚育率的上升。反过来说,并没有确切的数据能够证明赞成同性婚姻便会导致异性婚姻的下降。在任何时候,结婚率都不是百分之一百,因此同性婚姻与异性婚姻之间的转化并不能这么简单的换算。如果我们要求男性与女性结合,那么“同妻”的现象便得不到遏制,这对男女双方也都是一种伤害。所以与其说这是站在社会角度宏观地考量,不如说这是站在私人家庭的角度,害怕自己的孩子也会变成同性恋的鸵鸟行为。更有甚者,将同性恋列作恐怖分子,把异性恋塑造成“政治正确”的角色。同性婚姻的推进不光是依靠社会运动,更是建立在劳动力市场削弱“性别特异性(gender specialization)”的环境之上。男女之间所能承担的家务活动不再具有性别特异性,因此男性与女性的所承担的家庭义务便有了商讨的空间(后面会更详细地说明)。家庭作为一个容纳爱与包容的地方,是两个人的事情,并非是两个性别的事情。我们更不能撇脱婚姻中个人情感的作用。同时我们应该寻找我们与同性恋的“相同点”并非“差异点”,这样我们才能更好地产生链接,而非把他们当作“应被歧视的他者”。

不可忽略的一件事情是,社会的演变要覆盖到全社会是有滞后性的。就低结婚率、低生育率而言,政府要比群众更快地察觉到,更快受到其影响。群众所察觉的范围要更加的窄,因而要更晚察觉到社会的变化,更难利用充分的讯息来为自己的生活出谋划策。因此一个家庭决定生育的理由大都是出于情感,社会的教化在这一环节也受到被教化者的忽视。倘若没有生育的念头政府再如何强制也是没有办法的。有些文化观则是将社会形容成压迫人类的机器,认为社会将我们变成了生育机器,将大众作为“受害者”的“客体”。研究者将社会实体化,将人类与社会放在对立的关系上,而忽略了社会的得以存在的原因。一个社会延续、存在的原因是基于日常生活的紧密联系,而日常生活的沟通又离不开对人格、分配制度、工作环境等等环节的共识,社会环境如何是大众选择的结果。因此愿意结婚、生育的父母们,是对现在、未来的社会形态感到满意而做下的决定。历史中出现过许多管制生育的条例,在这些案例中,施加压迫的主体是“政府(国家机器)”,并非社会。政府在大多数时候会作为社会的代表,但不能就这么草率地将其认为是社会本身。尤其中国大陆的人对自身的神性挖掘得不足,缺少对个人力量的信任,以及政府叙事的模糊,更加容易陷入这种误解之中。

引用夏晓鸥在《流离寻岸:资本国际化下的“外籍新娘”现象》的一段为这段话作总结:在西方女性主义者的批判中,被问题化的通常是父权的男人,由于是典型的乡下农民和蓝领工人,他们常常被认定为特别性别歧视与父权或不知现代婚姻为何。但这样的分析反映的是许多此类分析者的阶级偏见。 人与人之间的残忍、伤害,或许必须放置在更大的历史与结构脉络,才能得到更深刻的理解。

(二)“要想想社会能为家庭做些什么,而不是家庭能为社会做些什么?”

如上所述,婚姻的社会是与生育强挂钩的,只要确定了关系,就不免会被旁人询问生育计划。在生了孩子的人面前,我们会说“恭喜你”,并把所生的孩子叫做“爱的结晶”。这是社会的语境。然而实际怎么想的,那是私人的语境,是只能在被窝里和爱人讨论的议题。在中国,夫妇二人家庭的结合并非是领了证就结束了的,事后会遭受好友亲人质问什么时候摆喜酒,生育,孩子出生后还要举行满月宴、百日宴、周岁宴;在西方,还有孩子性别揭示仪式,这一套完成了之后,一对夫妻的婚礼这才算是结束,两个家庭才是真正的结合。

两人领了结婚证后在社会上就是有名有实的夫妻了,除了夫妇二人之外没有人能够对这段关系产生质疑。然而,就跟我们之前所说,法与礼之间总是存在着暧昧的地方。“家丑不可外扬”一语就将这一道理讲得十分清楚。倘若我做的事情是符合外部社会的道义的,我又有什么不可外扬的呢?通俗地讲“我知道我做的事情不完全对,但我不改”。在对家庭亲密关系的衡量之中所采用的道德标准与外部社会是截然不同的。哪怕有着法律的加持也阻止不了道德义务的渗入。

建国后,1950 年的第一部婚姻法禁止包办婚姻,并倡导基于爱情和选择自由的婚姻,为年轻人提供了婚前求爱和约会的机会。也是中国第一次将个人情感纳入婚姻的基准之中。在这之前即使国民党与共产党都提倡婚姻自由,但受限于当时的混乱时局该婚姻制度的改革无法扩展到全国,大多数地区的婚姻依旧是采取包办婚姻的形式。

无论是西方抑或是东方,包办婚姻都透露着对婚姻对象的不信任。俗话说,千人千面,但实际上又何止千人千面,说是一人千面也没有问题。对一个人的认识只能建立在某种特定场景下,换个场景或许就是截然不同的两个人。放在缺少两性接触场景的传统社会如若不好好筛选便很容易成为赔本买卖。这也是夫妻有别这一说法的来由。两个人产生亲密联系,必然会导致两种价值观的融合,所产生的新道德观念便要传承到下一代身上去,为了保证家庭内部观念的稳固,父母则承担起了筛选伴侣的角色。在广东一带,有“xx女性不外嫁”的说法,这与传统中国社会的社会形态有关。中国封建社会统治者为了巩固政权和社会的稳定发展出了“编户齐民”的制度。将家庭当作赋税的基本单位,同时也限制了社会阶层的流动。因此,家庭被迫发展出符合统治者需求的家庭制度,统治者也大力支持传统家庭制度的发展,即便这些价值观念偶尔与国家相冲突。

威廉·布莱克斯通(Sir William Blackstone)所写下的《英国法释义(Commentaries on the Laws of England)》揭示了丈夫对占有妻子财产的合法性。同样的道理也可以作用在中国社会。俗话说“嫁鸡随鸡嫁狗随狗,嫁到个木头抱着走”。夫妻二人结合了之后便成了一个以男性为主的新型个体,自己的名字不再重要,称呼被迫变成了“某某的妻子”,丈夫的社会地位被扩大到妻子的家庭,女性的社会的地位、身份、财产也随之被隐藏起来。旧时英语对有夫之妇解释是:被隐藏起来的女性(feme-covert),女性在婚育之后一切的经济、政治行动的自主权都被男性接手作为代理。在阶级流动渠道较为缺失的社会环境下,结婚就成了一项成本较低的渠道。因此男家的社会地位、经济能力就成了最直接的标准,至于男方性格如何,二人是否合适这类情感因素则渐渐被忽略了,夫妇二人对于婚姻的自主权就这么被剥夺了。

要去苛求当时的人们大胆追爱颠覆这一传统是不合理的,当时的人们生活环境、文化背景已被固定下来,男女之间缺少足够的环境去相互认识,彼此交流。哪怕这世间真有一见钟情,爱情之火烧得人酷热难耐,也会被现实所见泼一盆冷水,目中所见的幸福婚姻总归是少数。贫贱夫妻百事哀,纵使有情饮水饱也不能天天喝。爱情甚至不用与现实对撞,便会被自我怀疑的催化下不攻自破。大多数人只得跟巴金笔下《家》中的长子觉新一样,默默地将自我的主宰权交给家庭,过着无功无过的生活,好让自己断了念想。

在婚姻与家庭的研究领域中,流行的社会学理论是“个人主义交换范型”(individualistic exchange paradigm),即,婚姻的决定被理解为自利的行动者以其所有交换其所无。实际上,婚姻是一项“钱货两清”的过程,人类学中有一个名词叫“新娘的价格”,在人类进化的所有进程中,新娘与另一方家庭结合势必会财产的交换。这个礼金可以是农作物,可以是动物,也能是直接的一般等价物。女性在此刻更像是一种可交易的财产,也就是英国《普通法》所规定的一样,将女性作为财产的一种保存在丈夫的家庭之中。我们若是顺着这个思路下去,便能厘清婚姻中介这一角色的产生。

婚姻有分外婚制与内婚制,因此婚姻中介也有分外婚中介与内婚中介。外婚制度的特点是不同文化背景、不同民族之间的认可。基督教徒与非基督教徒的结合便是其中一种。外婚制的出现有助于人类的优生与繁衍,有效制止了内婚制可能导致的近亲结婚的情况。同时也促进不同社会集团之间的联系,促进社会经济和文化的交流。不同社会集团之间总是有信息的壁垒的,况且每个家庭都有自己的特色,要获得足够多的资讯就需要大量的时间。韶华易逝,无论男女都经不起这么折腾。于是便出现媒人的角色。我们可以用一个稍显极端的例子加以证明。夏晓鸥在《流离寻岸:资本国际化下的“外籍新娘”现象》针对台湾农村地区出现大量“购买”外籍新娘的现象进行研究。当中的外籍新娘大多来自印尼、越南等地的贫困地区;台湾农村的男方家庭也经历着农村经济衰弱的境况,两者均属于婚育市场中较不抢手的类型。当中有位不幸罹患小儿麻痹症的男性是这么形容自己的:

“我当初我会一直混家里就是说不要结婚,不会想要结婚的。我是最大的儿子,有时会带压力啦。我现在看到自己的父母:我母亲要洗肾啊,有病啦,事实上是病倒了。干!我自己的母亲,兄弟却要管不管的样子。我就回想说,啊不对,应该要娶太太……。我认为阿爸阿妈只有一个,实在说不好听些,再苦也甘愿些。其实我也很难过日子,不过还是要撑啊!对不对?所以我才说好,要过去娶太太。”

另一位残障人士(与上文不同)的妻子结婚的理由她是这么说的:

“我不在乎和谁结婚,我不在乎人家笑我嫁给一个残障,只要他答应寄钱给我姐姐照顾我的儿子。我儿子和姐姐住在雅加达,有了这些钱,他才会有机会收到好的教育。”

台湾农村男性与印尼女性结合的动机鲜少出于情感,大多是现实的考虑。夫妻双方从陌生到结婚之间所见面的次数屈指可数。在旁人看来,这种婚姻是势利的,草率的,就连夫妻本身也是这么认为,他们甚至没有动机为自己的婚姻作辩解。同时将自己当作是“非正规的他者”。跨国夫妻能够结合,各取所需,必须要归功于当地的婚姻中介。婚姻中介不光要促合二人,更要在夫妻吵架的时候充当调和者的角色。在最初,婚姻中介还不是一个产业,仅仅是一对普通的跨国夫妻回村后受到不少询问,问是否有合适的女性介绍给村子里未婚的男性,是基于熟人网络的婚姻媒介。直到明确双方群体有大量需求,才正式发展成一项产业。上海人民公园的相亲角;“王婆说媒”,实际也是外婚中介角色的一种。

内婚在现代社会已经逐渐式微。但内婚的保守思想依旧有一定势力。内婚制注重的是文化的稳定性,尽可能减少来自外部社会的隐患。少数民族更倾向与同族人结婚;客家女人不外嫁;潮汕女人不外嫁,都是具有内婚思想的一种婚姻观。在古代,家庭之间会定娃娃亲以及童养媳,因女性过门的时侯年纪尚轻,生活习惯没有成熟,容易改变。婆媳之间的关系更容易合得来。这实际上也是变相的内婚制。在家庭这种以礼俗为道德标准的道德环境中,维持家庭稳固的不是来自外在的权利,而是打从心里对这一集体的认可。这种秩序的教化以修身为主,目标是让集体中的每一个成员都自动守规矩,而不必有外在的监督。

即使在贵族中,人们仍然认为婚姻是王朝(社会需求)而不是爱情结合。当查尔斯王子和戴安王妃于 1981 年宣布订婚时,人们心知肚明英国皇室做了大量工作来为他找到一个能够符合公主和未来女王的条件的妻子。

上一篇《宗族中“人”的缺失》说到,我的老家在还未改革开放的时候,人口的多少就决定了家庭在村庄里的地位,人口多的家庭会欺负人口少的家庭。这是由生育造成的结果抑或是促进生育的原因,在这里我不多赘述。但我们可以很明显地体会到,随着时间推移,生育再也不是婚姻中一项必须的活动。这可以将一部分以生育为目标的婚姻筛选出去,却不能说这是低结婚率的原因。不婚就不能生育,和不生育就不结婚之间的动机还是有天壤之别的。

我国先后推出三部婚姻法,将婚姻制度“三重转向”。第一部颁布于1950年,它强调了婚姻自由、一夫一妻、男女平等以及保护妇女和儿童权益的原则。1950年的婚姻法支持婚姻作为“个人财产”的概念,并在其他方面,如离婚时财产的分配,强调了国家对婚姻制度的监督。

第二部推行与1980年,则进一步强调了婚姻自由和个人情感的重要性。该法规定,只要夫妻双方同意感情已经完全破裂,法院就必须批准离婚。1980年的婚姻法放弃了之前将生产需求置于夫妻需求之上的条款,表明个人偏好可以超越公共经济的需求。

2001年的婚姻法修订进一步加强了个人财产权的保护,明确了婚前和婚后财产的划分。引入了婚前协议的概念,允许夫妻双方在婚前就财产权益进行约定,这些约定在离婚时具有法律效力。进一步强调了婚姻作为自愿合同的理念,法院只有在一方或多方请求法院裁决时才会介入婚姻争议。在财产分割方面,2001年的修订法更加明确和具体,强调了个人财产的保护,特别是在离婚时。

将婚姻法的三次演变和中国经济发展的历史结合起来,便能发现中国人生活节奏的转变。第一部婚姻法的推行恰好伴随着土改,原有人民与土地的生产关系被颠覆。第二次伴随着改革开放,进一步将婚姻制度画上“私”的色彩。第三次则是中国加入WTO,在私有化的基础上补充财产归属的问题。婚姻法转变的原因大致可以归为两种,一是对历史的总结,认为过去执行时有不合理的地方而进行修订。二是对未来的防范,针对社会可能发生的变动而进行预防。至于婚姻法的制定是站在何种角度,我无法给出定论,当中根据制定法律的视点还有商榷的空间,这个问题就交给各位了。

可以确定的是,随着改革开放,城市经济以及农村经济环境的改变造成了家庭与婚姻制度的迅速转向。其中一个重要原因是地理流动性的激增。在社会主义时代的大部分时间里,户籍制度将成年人与他们出生的县或市联系在一起,而第一个雇主大概率也会是最后一个。这就导致人口的流动减缓,大部分人们被户口或是工作限定在某个地区。福利分房制度重新定义了企业的作用,城市里面的社区再也不是按照地域所分割,而是企业。城市经济结构不仅削弱了父母对孩子未来的控制,而且还将已婚夫妇的未来福祉与他们的工作岗位紧密相连。农村地区开始“包产到户”,重新将家庭作为基本生产单位,再次抹去了血缘关系和生产关系的错位。在此之前,经济分配的最小单位是各村的生产队,在那种环境下,父母对家庭的控制力被削去。

在计划经济时期,婚姻一般具有国家的政策和法律都强调集体利益和国家利益高于个人利益。具体到婚姻法,这意味着法律在处理婚姻和家庭问题时,会优先考虑如何通过婚姻制度来支持国家的经济发展和社会生产,而不是单纯地满足夫妻双方的个人需求。在确定社会主义破坏者的政治运动中,性不忠甚至婚前性亲密关系都可能成为将个人作为阶级敌人进行惩罚的理由。相比较之下婚姻内部的事务如“家暴”等行为,则显得缺少关注。此外,在离婚的情况下,法律规定集体的“生产需要”明确凌驾于配偶任何一方的个人利益之上,从而使婚姻与个人财产形式一样成为“社会”形式。

在改革的第一个十年中,地理流动性增加了,但迁移通常不涉及永久性搬迁。然而,在改革的第二和第三个十年中,迁移加速并变得不那么短期,大量的人背井离乡去大城市寻找更大的机会。人口的地区流动变得轻松起来,传统家庭的观念在这一环境下被冲击。超过两亿村民离开了家乡,数百万人迁移到了远离他们父母和祖村的城镇或工业区数千英里之外。同时,成千上万的来自香港、东南亚和台湾的投资者延长了他们在中国大陆的居留时间,许多人成为了长期居民。大规模的人口迁移和对全球文化变迁的开放态度释放了一场性革命,这场革命重新定义了婚姻内外亲密关系的性质。

1990年后家庭企业的增长要求法院在处理离婚或继承纠纷时,不仅要权衡夫妻双方的主张,还要考虑姻亲和其他股东的财产权益,这些权益在市场改革的第一个十年中并不突出。2000年后,城市住房存量的快速私有化和房价的飙升结束了城市住房作为福利的现象(Davis, 2010)。这也促进了多代人对婚姻住所的投资,姻亲可能对婚房拥有与配偶相等(甚至更强)的权益要求。农村家庭也未能免受这些新压力的影响。但由于农村家庭在社会主义时代就建造并拥有自己的住房,因此更私有化的住房市场的创建并没有像对城市家庭那样造成剧烈的断裂。

儿子或女儿的婚姻不再像经济由家庭农场和私人商业主导时那样履行核心经济功能。社会福利制度的发展以及就业面的增加,个人不再强行与家庭绑定。婚姻当中的经济分配职能不再受到重视。法律对于婚姻、财产和继承的规定也发生了变化,使得个人对财产的控制更加独立,不再完全依赖于婚姻。在物质生活变得丰富的情况下,人们的情感生活也得到了重视。“饱暖思淫欲”不是没有道理,当物质不充足时,婚姻只能成为帮助经济生产的手段之一,若是自己的生活都保障不了,自己的情感生活也就无关紧要。

经济学家将婚姻视为个人做出的选择,他们评估特定婚姻与其他婚姻或独居相比的预期收益。联姻的潜在收益分为两大类:共同生产和共同消费。生产家常饭菜和儿童保育等国内用品的家庭会提高产量。两个成年人家庭的优势要么来自规模经济(按人均计算,两个人做饭通常比单独做饭便宜),要么来自允许一方专门从事市场工作而另一方专门从事家务劳动的劳动分工。随着市场分工的进一步拓展,大量原本限定在家庭内部的劳动可以转介去外部市场。打扫卫生可以请家政服务,饮食有外送,还有海量的科技产品帮助减少劳动的时间成本。也就是说,婚姻对分摊生活成本的考量也逐渐从核心成本中逐渐转移。密歇根大学经济学家 Betsey Stevenson 和 Justin Wolfers 扩大了联合消费类别,包括共享休闲活动以及家庭公共产品。他们创造了“享乐婚姻”一词来描述现代婚姻,其中几乎没有基于性别的劳动分工,消费利益是最重要的。

在过去的三十年里,由于中国对婚姻制度的“三重转向”,出现了一种明显的后社会主义婚姻形式,离婚率高,结婚率和再婚率也不断上升:“转向”作为自愿契约的婚姻,“背离”对性关系的密切监控, 以及“背离”对公共财产的保护。这表明从社会政策到个人实践的因果路径是可以逆转的。社会政策可能会影响个人实践,个人层面的行为改变可能会促进社会政策调整。

由此可见,婚姻当中有关物质生活的配合正逐渐从人们结婚的主要观念淡出,取而代之的是日益看重的情绪价值。我曾说过,真正的爱情只存在于情人(Lover)之间,因为情人是非世俗的,是属于有情人间甜蜜的耳语。情人如何,不需给旁人评判,只需自己喜欢就好。但男女结婚要去医院做婚检,要跟对方的父母打交道,生了孩子还要负责参加家长会等等都是社会的,女性不光要做一个好妻子,还要当一个好媳妇,更要当一个好家长。男性同理。情人在这里更像是一个短暂逃离社会拘束的情感乌托邦。

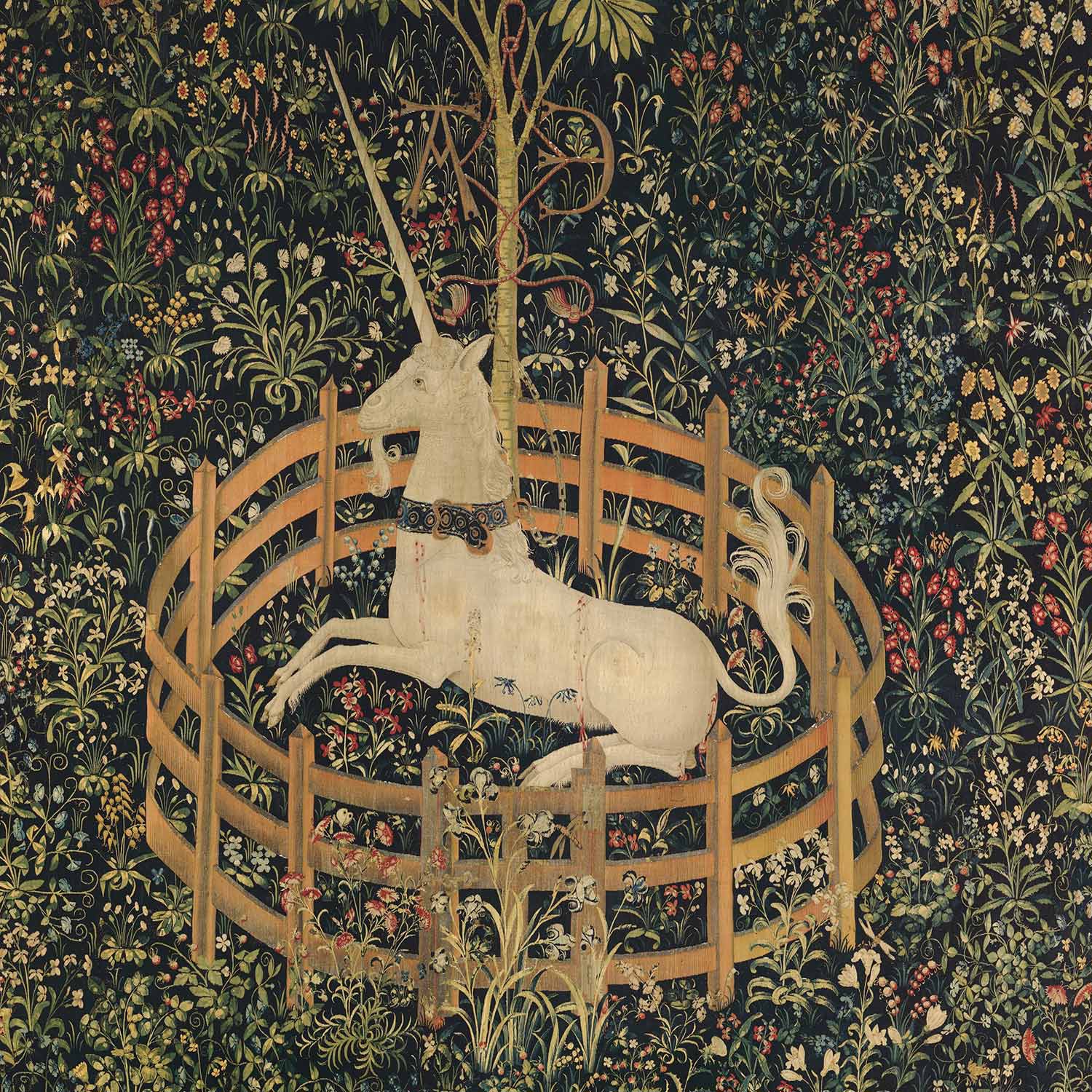

Lover在牛津大学辞典是这么解释的:the person you are having a sexual relationship with, but are not married to(与你发生性关系,但没有婚姻关系的人)。情爱有别,情人的关系往往不持久,不用担忧现实的束缚,只用两个人互相配合就好。但爱人则更为珍贵,既要耐住爱之火的灼烧,也要经过冰冷现实的考验。虽说夫妻是社会的,伴侣的品质如何要给亲朋评判一番,可最终落实生活的也就只有你们二人。随着婚姻的私有化、家庭责任的减载,亲朋好友对伴侣的评判似乎再不那么重要,晚婚、优婚也变得简单。给予我们更多的时间好好将爱人与情人统一在一起,而不光是为了搭伙将两人变成婚姻的囚徒。

在本文,我尽可能将视角拉近一些,就事论事地阐述我对婚姻的观点。倘若再离远一些,婚姻话题的特殊性就会暴露出来,被迫陷入到以个人主义为主的西方女性主义的语境之中,进一步加剧两性之间的偏见。性别固然是婚姻绕不开的话题,但在婚姻之中,男性以及女性所承担的责任是同样重要的,谁也离了谁都是无法构建起幸福稳定的婚姻的。两性大部分的冲突是来自责任的分配,而非责任本身。倘若我们弄不清楚责任的本质是什么,那么要想商讨出男女双方(并不是性别的“群体”,而是婚姻中的个体)都赞同分配机制则是天方夜谭。

- 作者:dororo有几何

- 链接:https://dororodoujo.com/article/132a3021-e025-80a8-9d40-c04320f78fff

- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。

.jpg?table=block&id=716d9b31-3f25-4834-afe6-5af102805eed&t=716d9b31-3f25-4834-afe6-5af102805eed&width=1080&cache=v2)